Miguel Huerta

El género slasher, con sus asesinos enmascarados y víctimas adolescentes, que huyen sin comprender del todo la lógica de su verdugo, es más que un simple ejercicio de sangre y susto. Es un espejo deformado de nuestra propia sociedad, donde el anonimato y la falta de responsabilidad ética revelan hasta qué punto la barbarie acecha bajo la superficie del orden cotidiano.

El anonimato como máscara

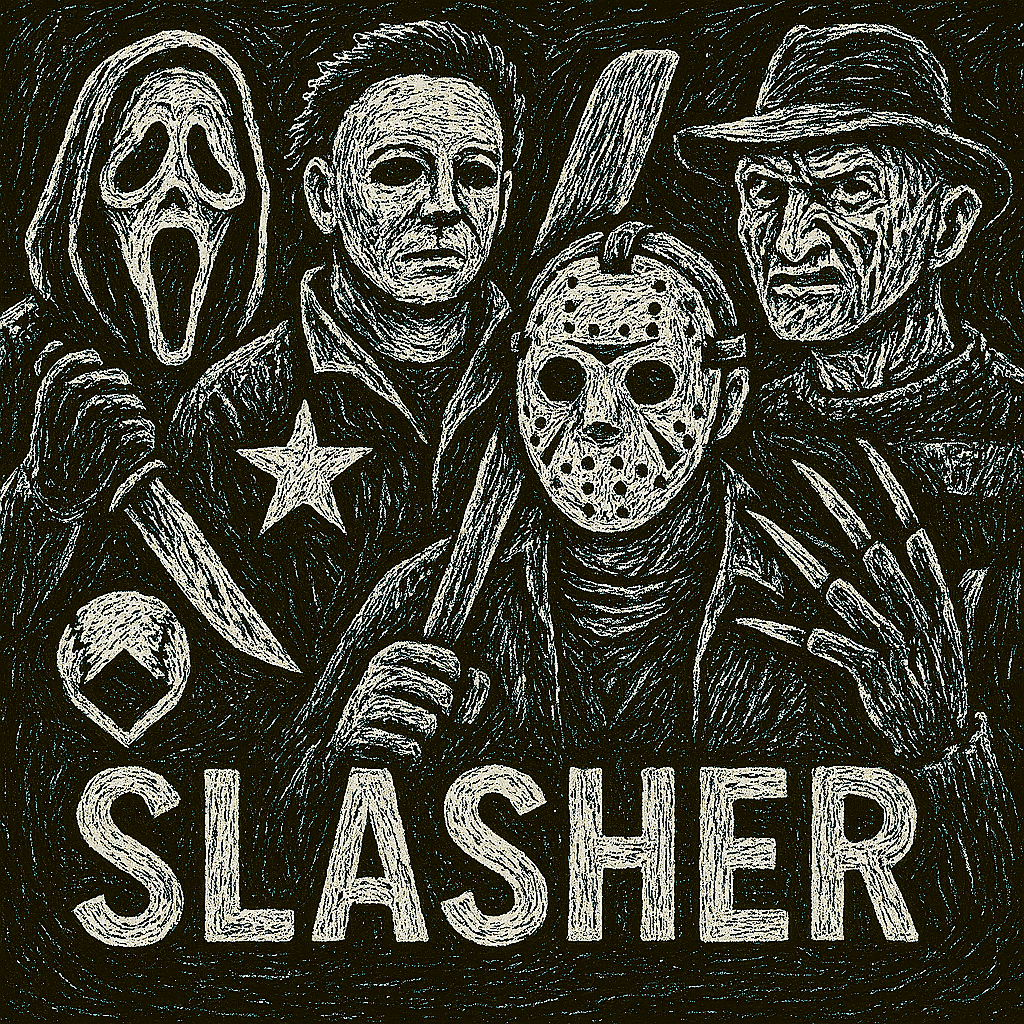

Michael Myers, Jason Voorhees o Ghostface, todos encarnan el vacío. Detrás de la máscara no hay un individuo en su complejidad, sino un símbolo y la negación de la responsabilidad. La máscara borra la identidad y permite que el crimen se ejecute sin remordimientos.

Aquí resuena la advertencia de Hannah Arendt (1906-1975) sobre la banalidad del mal, pues cuando los actos se desligan de la conciencia personal, cuando la responsabilidad se diluye en la masa o en el disfraz, el mal deja de ser monstruoso para volverse automático, casi administrativo. En cualquier película de slasher el anonimato es el permiso tácito para actuar sin rostro, sin nombre y, por tanto, sin límite.

En la era de las redes sociales, el anonimato parece encontrar un nuevo rostro, pero bajo lo infinito. El anonimato en la era digital se descubre como un monstruo de mil cabezas, como aquel que la mitología griega denominada Hidra, de la cual Platón decía que «si alguien le cortaba una cabeza, hacía brotar muchas otras en lugar de aquella». El slasher funciona de una forma más cómoda en la actualidad. Bajo la sombra de esas miles de manifestaciones, la máscara se vuelve infinita. Ya no son seres individuales los que generan el caso y el miedo, ahora es multitud bajo una misma representación.

La barbarie en perspectiva medieval

En La ciudad de Dios, san Agustín (354-430) sostenía que cuando los seres humanos no se ordenan hacia un bien superior, la ciudad se convierte en un “latrocinio” organizado: una banda de ladrones con leyes propias. El asesino del slasher encarna esa inversión: no hay comunidad ni propósito trascendente, sólo la fuerza bruta que reclama un espacio. La máscara del asesino es, en cierto modo, el recordatorio de lo que sucede cuando la sociedad pierde su vínculo con la justicia y el bien común, lo humano retrocede.

San Agustín también advertía que incluso los crímenes más atroces pueden vestirse con un lenguaje religioso, confundiendo así la verdadera justicia divina con la venganza humana. En la película Seven, el asesino ritual convierte los pecados capitales en su tribunal personal, reduciendo a las víctimas a símbolos de una teología distorsionada. Santo Tomás de Aquino(1225-1274), por su parte, distinguía entre la ira virtuosa que corrige y el deseo desordenado que destruye; el asesino cruza esa línea, encarnando una caricatura del celo religioso sin misericordia.

El pensamiento cristiano también nos dejó la advertencia de san Pablo a la comunidad de Corinto, quien denunciaba que “si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada” (1 Cor 13, 2), que nos enseña que la separación entre la fe y la caridad lleva a la violencia y a la crueldad. En este sentido, la violencia sin sentido de Halloween encarnada en Michael Myers no es sólo un eco de cualquier fanatismo u obsesión, sino la puesta en escena de un camino sin amor. La barbarie, entonces, no aparece como una negación de lo sagrado, sino como su parodia grotesca: un mundo creado en nombre de Dios, pero totalmente alejado de él.

El público como cómplice y el anonimato como espectáculo

El slasher revela un juego perversoal convertir a la audiencia en cómplice del asesino. No vemos la historia desde la víctima, sino desde la expectativa del próximo ataque. La barbarie anónima no sólo es la del asesino, también es la del espectador que consume violencia como espectáculo.

Guy Debord (1931-1994), en La sociedad del espectáculo, advertía que la violencia se vuelve mercancía, repetida en serie, neutralizada como entretenimiento. El slasher no sólo muestra la sangre: la convierte en consumo, y en ese consumo, normaliza la barbarie. Es el gran tema actual, cuando la violencia se consume en masa a través de la web y las redes sociales, nuestra sensibilidad se vuelve hueca, se pierde poco a poco ante la información masiva-tumultuosa que se presenta a nuestros sentidos. Nos vamos convirtiendo en seres cada vez más insensibles y licenciosos, buscando el anonimato.

El anonimato no pertenece sólo a la ficción. En la era digital, las redes sociales permiten insultar, amenazar o humillar sin consecuencias reales. El mecanismo del slasher se reproduce a escala social, pues el anonimato digital es la máscara contemporánea, libera lo peor de los individuos y alimenta una violencia simbólica que erosiona la convivencia.

Byung-Chul Han, filósofo actual, advierte que la transparencia total y el anonimato paradójicamente conviven en la sociedad digital en donde todos pueden ver y nadie se responsabiliza, al mero estilo del coliseo romano. El resultado es una violencia difusa, sin rostro, que se ejerce contra individuos convertidos en simples “datos” o perfiles desechables.

Hegel y el reconocimiento

Hegel (1770-1831) planteaba que la historia humana es un proceso de reconocimiento, en donde nos hacemos conscientes al vernos en el otro/otra. El slasher interrumpe esa dialéctica; el asesino niega el rostro del otro, lo convierte en carne sin historia. Sin reconocimiento, sólo queda barbarie.

Para Hegel, el mal no es simplemente la ausencia de bien, sino un momento necesario dentro de la dialéctica histórica. La negatividad es parte del movimiento del Espíritu, pues aquello que destruye también abre la posibilidad de lo nuevo. En las películas slasher, el asesino encarna esta negatividad radical. Sus crímenes exponen las fisuras de la sociedad y fuerzan a los personajes —y al espectador— a enfrentarse con la contradicción entre moral aparente y podredumbre real. El mal aquí no aparece como anomalía aislada, sino como espejo de un orden social que ya estaba corrompido.

En esta línea, el asesino representa lo irracional, en donde el mal ejecutado no es gratuito, sino la forma brutal mediante la cual se hace visible una verdad que la ciudad había ocultado: la banalidad del pecado cotidiano, la indiferencia y la deshumanización. En la lógica hegeliana, la violencia del asesino no se justifica, pero sí se entiende como momento dialéctico que obliga a una confrontación con lo reprimido.

Al mismo tiempo, Hegel nos advierte que la dialéctica no se resuelve sin la mediación de la autoconciencia. Quienes se colocan como víctimas, al final, quedan atrapados en esa tensión. En Seven Somerset representa la prudencia reflexiva, la conciencia de los límites de la razón frente al mal, mientras Mills sucumbe a la inmediatez del dolor y la venganza. La escena final muestra la imposibilidad de cerrar la dialéctica de manera armoniosa, pues el mal no es superado ni negado, sino que permanece como herida abierta.

Seven puede leerse como un relato hegeliano truncado: una dialéctica que no alcanza su síntesis, porque la sociedad y sus representantes no tienen aún la capacidad de transformar la negatividad en algo fecundo. El asesino no logra redimir con su “obra”, pero sí destruye la ilusión de un orden moral estable. Lo que queda, en última instancia, es el vacío, una negación sin superación, una tragedia que exige al espectador pensar si es posible todavía construir una ética que no se derrumbe ante el peso de la crueldad humana.

Para pensar

El género slasher ha sido muchas veces no tomado en cuenta, ya que radicaliza nuestros miedos más modernos, sin embargo, nos revela que su éxito trata nuestra fascinación por la violencia. Aunque la máscara sea un símbolo de monstruosidad también se transforma en nuestra propia cobardía al evitar hacernos cargo de la realidad y de las decisiones que tomamos. ¿Hasta qué punto la cultura digital actual ha convertido a cada usuario anónimo en un potencial “slasher” simbólico? ¿La barbarie surge de individuos aislados o de un sistema que tolera y hasta celebra el anonimato como forma de poder?