Miguel Huerta

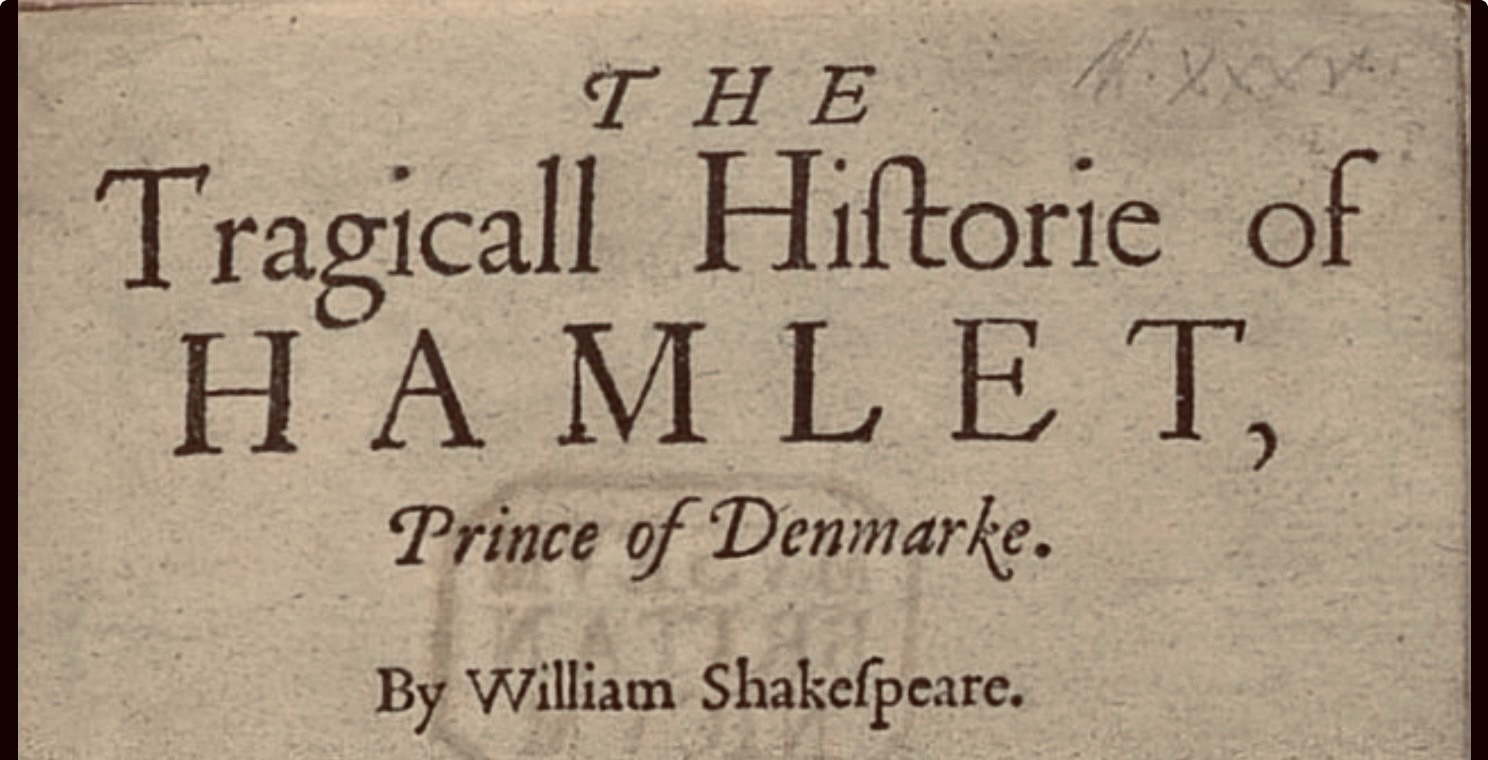

He leído con fruición la tragedia de Hamlet, y coincido en que la venganza termina siempre mal. Pero esta afirmación, que parece una conclusión moral sencilla, es en realidad el umbral de un abismo filosófico que Shakespeare explora con despiadada lucidez. La obra no nos presenta simplemente un acto fallido de justicia por mano propia; nos obliga a contemplar cómo el imperativo de la venganza desgarra el tejido mismo de la identidad, la ética y el sentido de la realidad.

Hamlet no duda por cobardía, sino por conciencia. Su famosa parálisis (“ser o no ser”) es el síntoma de un alma moderna que, al ser interpelada por un mandato arcaico y sangriento, se fractura. El fantasma de su padre asesinado por su hermano, encarna una ley antigua, tribal, donde el honor se lava con sangre. Sin embargo, Hamlet es un hombre del Renacimiento, educado en Wittenberg, habitado por la duda y la introspección. En él, la venganza deja de ser un acto para convertirse en un problema: ¿es moral matar al asesino de mi padre si ese asesino es ahora el rey, es decir, el orden político mismo? ¿Qué clase de justicia puede surgir de un acto que, al imitar el crimen original, me convierte en lo que detesto?

Aquí, la reflexión de Friedrich Nietzsche en La genealogía de la moral resulta iluminadora. Nietzsche describe cómo la moral del resentimiento, la que nace de la impotencia y el deseo de compensación, termina envenenando al propio sujeto que la alberga. Hamlet es la encarnación perfecta de este fenómeno: su resentimiento no se canaliza en acción exterior, sino que se vuelve hacia dentro, corroyendo su voluntad y envenenando su mundo mental. La venganza, en lugar de purgar la ofensa, la multiplica y la internaliza, transformando al vengador en un ser enfermo de melancolía y reflexión estéril.

La trampa ética de la venganza se revela en su naturaleza mimética y expansiva. Al intentar corregir un crimen, el acto vengativo lo replica, perpetuando así la cadena de violencia. Hamlet, al simular la locura, acaba provocando la locura real y la muerte de Ofelia; al desear castigar a Claudio, atraviesa a Polonio tras el tapiz; al desconfiar de sus amigos, ordena sin remordimientos la ejecución de Rosencrantz y Guildenstern. Cada intento por acotar y dirigir la venganza hace que su onda destructiva se expanda, arrastrando a los inocentes.

La venganza, por tanto, es profundamente injusta, no sólo por su ilegitimidad en un estado que debería monopolizar la justicia, sino porque es ciega y contagiosa. Shakespeare nos muestra que en el reino de lo privado y lo pasional, la justicia es imposible, porque carece de imparcialidad y medida. La espada de la venganza nunca corta con precisión; siempre chorrea sangre ajena.

En este punto, la filósofa Martha Nussbaum, en su obra La fragilidad del bien, analiza cómo las pasiones trágicas, como la ira y el deseo de retribución, son respuestas a una vulnerabilidad y una percepción de daño. Sin embargo, argumenta que la ética debería aspirar a una justicia que trascienda la lógica del “ojo por ojo”, una justicia compasiva y reparadora, no destructiva. Sin embargo, el Castillo de Elsinor es un mundo que no conoce esa posibilidad. Allí, la justicia divina parece ausente y la humana, corrupta (encarnada en Claudio), por lo que sólo queda la ley de la jungla personal. El resultado es la aniquilación total, un final completo donde la justicia retributiva llega, sí, pero como un diluvio que ahoga a culpables e inocentes por igual.

Finalmente, Hamlet plantea una pregunta aún más desoladora: ¿y si la venganza, además de destructiva, fuera ontológicamente fútil? El famoso soliloquio “ser o no ser” trasciende la cuestión del suicidio para cuestionar la capacidad de la acción humana para alterar significativamente un orden corrupto. “Consumirse de dolor, forcejear y gemir bajo el peso de una vida molesta” puede ser el destino, independientemente de que uno actúe o no.

Hamlet actúa, al fin, casi por azar, en el forcejeo final. Pero su venganza no restaura el viejo orden, no devuelve a su padre a la vida, no purifica Dinamarca. Únicamente la vacía, dejándola en manos de Fortimbrás, un príncipe bélico y oportunista. La venganza, entonces, se revela como un mal ético y como un sinsentido existencial. No repara, no cura, no construye, liquida las cuentas en un balance final de sangre, sin producir ningún bien, ni siquiera para el vengador, que muere en el acto.

En este sentido, Shakespeare anticipa el absurdo existencial que filósofos como Albert Camus explorarían siglos después: la lucha puede ser inevitable, puede ser incluso un modo de afirmar la dignidad en un mundo sin dioses, pero no por ello deja de ser trágica y, en última instancia, estéril en sus consecuencias materiales.

La grandeza de Hamlet reside, quizá, en que comprende todo esto antes de tiempo. Su tragedia es la de quien ve con demasiada claridad el abismo que la venganza abre bajo sus pies, y sin embargo, empujado por un código que no puede rechazar del todo, da el paso al frente. Su legado no es un trono restaurado, sino una lección escrita con la tinta de la catástrofe: que el camino del ojo por ojo solamente conduce a la ceguera generalizada, y que la verdadera justicia, si es que existe, debe nacer de algo muy distinto al reflejo ensimismado y devastador de la ira.