Miguel Huerta

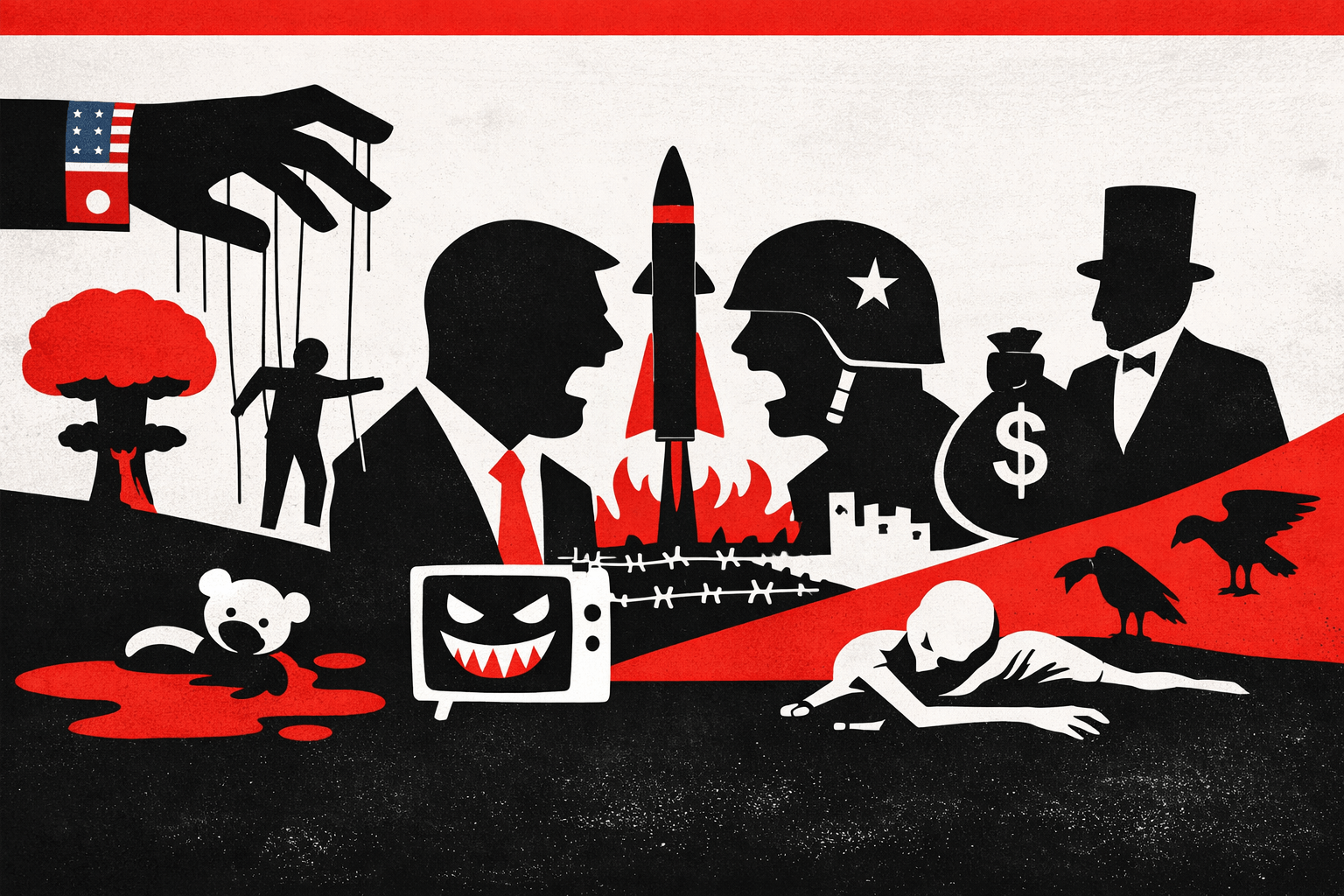

La crueldad humana constituye uno de los fenómenos más desconcertantes de nuestra condición, precisamente porque no emerge de la necesidad animal de supervivencia sino de capacidades distintivamente humanas como la imaginación, la abstracción y la construcción de significados colectivos. Cuando examinamos la intersección entre esta crueldad y la política, descubrimos que el poder no simplemente permite o facilita actos crueles, sino que transforma su naturaleza misma, convirtiéndola en algo sistemático, impersonal y frecuentemente legitimado por ideologías que prometen fines supuestamente nobles.

Hannah Arendt (1906-1975) nos legó una de las intuiciones más perturbadoras sobre este fenómeno al acuñar la expresión “la banalidad del mal”. Al observar a Adolf Eichmann durante su juicio en Jerusalén, Arendt no encontró al monstruo sádico que esperaba, sino a un burócrata mediocre obsesionado con el cumplimiento eficiente de órdenes. Esta observación revela algo fundamental: la crueldad política opera mediante la fragmentación de la responsabilidad moral. Cuando un individuo se concibe a sí mismo como una pieza en una maquinaria administrativa, cuando su horizonte ético se reduce al cumplimiento de un rol funcional, la crueldad se vuelve posible sin que necesariamente medie el odio o el sadismo personal. El arquitecto del genocidio puede ser simplemente alguien que organiza trenes con eficiencia, alguien que nunca ve los rostros de quienes transporta hacia su aniquilación.

Esta despersonalización constituye el primer mecanismo mediante el cual la política amplifica la crueldad humana. Michel Foucault (1926-1984) exploró cómo el poder moderno no opera principalmente mediante la violencia espectacular del soberano que tortura en la plaza pública, sino a través de técnicas disciplinarias que normalizan, clasifican y controlan poblaciones enteras. La crueldad política contemporánea reside tanto en la violencia explícita como en la violencia estructural, a través de sistemas que condenan a millones a la miseria, instituciones que deshumanizan sistemáticamente y burocracias que transforman el sufrimiento en estadística. La política, en este sentido, ejecuta la crueldad y la produce como subproducto de su funcionamiento ordinario.

Sin embargo, sería insuficiente atribuir la crueldad política únicamente a estructuras impersonales. Thomas Hobbes (1588-1679) argumentaba que en el estado de naturaleza, antes de la constitución del orden político, la vida humana sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve”. Su solución, el Leviatán (el estado), requería que los individuos cedieran su capacidad de violencia a un poder soberano. Pero esta formulación contiene una paradoja inquietante: para escapar de la crueldad mutua, debemos concentrar el monopolio de la violencia en una entidad que puede ejercer crueldad a una escala incomparablemente mayor. La política, entonces, no resuelve el problema de la crueldad humana sino que la reorganiza, la canaliza y potencialmente la magnifica.

También Carl Schmitt (1888-1985) afirmaba que la distinción fundamental de la política es aquella entre amigo y enemigo. Esta dicotomía, llevada a su expresión más extrema, justifica la eliminación del enemigo como acto político legítimo. La crueldad política encuentra aquí su justificación mediante la construcción de alteridades radicales. El enemigo no es simplemente aquel con quien disentimos, sino aquel cuya existencia misma amenaza la nuestra. Esta lógica se ha nutrido desde las guerras religiosas hasta los genocidios modernos, desde la esclavitud colonial hasta los campos de concentración. Lo que hace singular a esta crueldad es que se presenta no como transgresión moral sino como un deber político, como defensa de “nuestra” comunidad frente a “ellos”.

Aquí interviene otro mecanismo crucial: la ideología. Como señala Slavoj Žižek (1949), la ideología no es simplemente un conjunto de ideas falsas que distorsionan la realidad, sino una estructura que organiza nuestra experiencia misma de lo real. Las grandes atrocidades políticas del siglo XX no fueron ejecutadas por cínicos que sabían hacer el mal, sino por verdaderos creyentes convencidos de estar construyendo un mundo mejor. El nazismo prometía pureza racial, el estalinismo prometía justicia proletaria, los regímenes coloniales prometían civilización, los gobiernos neoliberales prometían prosperidad. La crueldad política alcanza su expresión más terrorífica cuando se viste con el lenguaje de la redención, cuando el sufrimiento presente se justifica como precio necesario para una utopía futura.

Por otro lado, la politóloga Judith Shklar (1928-1992) propuso en su obra sobre el liberalismo del miedo que la prioridad política fundamental no debería ser la realización del bien sino la minimización de la crueldad. Esta posición parte del reconocimiento de que los intentos de imponer concepciones totalizantes del bien han producido históricamente las peores formas de crueldad política. El siglo XX demostró que tanto el fascismo como el comunismo, en su afán de transformar radicalmente la sociedad según una visión omnicomprensiva, generaron sufrimiento a escalas inimaginables. La lección que Shklar extrae es que un orden político decente debe ante todo proteger a los individuos del abuso de poder, de la humillación sistemática, del terror que paraliza la capacidad de acción.

Pero la crueldad política no se limita a regímenes totalitarios o dictaduras manifiestas. Existe también en democracias liberales, aunque adopte formas más sutiles. El filósofo francés Jacques Rancière (1940) distingue entre “política” y “policía”; esta última refiere al orden social que asigna lugares y funciones, mientras que la política genuina emerge cuando aquellos sin parte reclaman ser contados. La crueldad aquí opera mediante la exclusión, mediante la negación de voz y reconocimiento a sectores enteros de la población. Cuando democracias prósperas construyen sistemas migratorios que producen muerte y desesperación en sus fronteras, cuando poblaciones marginadas son sistemáticamente canceladas o invisibilizadas, estamos ante formas de crueldad política que operan bajo el marco de instituciones supuestamente legítimas.

La política migratoria contemporánea ofrece un ejemplo particularmente revelador de cómo la crueldad puede normalizarse dentro de sistemas democráticos. La administración Trump, reinstalada en la presidencia estadounidense en 2025, ha intensificado políticas que convierten el dolor deliberado en herramienta de disuasión. La separación de familias en la frontera, las redadas masivas en comunidades, la retórica deshumanizante que presenta a los migrantes como invasores o criminales; estas prácticas no surgen de las necesidad administrativa sino de una elección política consciente de hacer del sufrimiento un mensaje. Lo que hace particularmente insidioso este fenómeno es cómo se articula mediante el lenguaje de la soberanía nacional y la seguridad, categorías que permiten presentar la crueldad como defensa legítima en lugar de violencia arbitraria. Las imágenes de infancias enjauladas, de familias destruidas, de personas desesperadas siendo tratadas como amenazas criminales revelan cómo democracias establecidas pueden reproducir lógicas de exclusión brutal cuando se construye exitosamente una narrativa del “otro” como peligro existencial. Este caso ilustra con claridad inquietante cómo la distinción schmittiana entre amigo y enemigo no es mera abstracción filosófica sino realidad operativa que moldea políticas concretas con consecuencias devastadoras para personas reales.

También Giorgio Agamben (1942) explora cómo el poder soberano se define precisamente por su capacidad de suspender el orden legal, de declarar estados de excepción donde la vida humana queda reducida a “nuda vida”, vida biológica desprovista de derechos políticos. En estos espacios de excepción, como los campos de concentración, centros de detención o zonas de guerra donde las reglas normales no aplican, la crueldad política puede desplegarse sin los límites que normalmente la constriñen. Lo inquietante es que Agamben sugiere que esta lógica del estado de excepción se ha normalizado, convirtiéndose en paradigma de gobierno en la modernidad tardía. Los centros de detención migratoria funcionan precisamente como estos espacios de excepción: lugares donde personas quedan suspendidas entre estatus legales, donde las garantías constitucionales se vuelven difusas, donde la vulnerabilidad humana queda expuesta al ejercicio arbitrario del poder estatal.

Debemos también considerar el rol de la “masa” en la crueldad política. En este sentido, Elias Canetti (1995-1994), en su análisis de las masas y el poder, mostró cómo la disolución del individuo en la multitud genera una sensación de liberación de las restricciones morales ordinarias. En la masa, las personas pueden hacer cosas que individualmente les resultarían impensables. Los linchamientos, los pogromos, las cacerías de brujas, todos estos fenómenos demuestran cómo la política de masas puede activar y amplificar impulsos crueles que en circunstancias normales permanecerían latentes o reprimidos.

Sin embargo, sería profundamente equivocado concluir que la crueldad política es inevitable o que la naturaleza humana nos condena inexorablemente a reproducirla. Martha Nussbaum (1947) ha argumentado convincentemente que los seres humanos poseemos también capacidades para la empatía, la compasión y el reconocimiento mutuo que pueden cultivarse o atrofiarse según el tipo de instituciones y cultura política que desarrollemos. El problema no es simplemente que seamos capaces de generar y desarrollar crueldad, sino que ciertas configuraciones políticas la activan, la legitiman y la sistematizan, mientras que otras la inhiben y sancionan.

Emmanuel Lévinas (1906-1995) fundamentó su ética en el encuentro con el rostro del otro/otra, ese momento de confrontación con la vulnerabilidad y demanda del prójimx que precede a toda teorización filosófica. La crueldad política opera precisamente mediante la negación de este encuentro: a través de la distancia burocrática, de la abstracción ideológica que convierte personas en categorías, de la propaganda que deshumaniza al enemigo. Resistir la crueldad política requiere entonces insistir en la presencia irreductible del otro/otra, en su especificidad concreta que resiste toda reducción a concepto o función.

La reflexión sobre la crueldad humana y la política nos confronta con una paradoja constitutiva: necesitamos organizaciones políticas para protegernos de la violencia mutua, pero esas mismas organizaciones pueden convertirse en instrumentos de crueldad magnificada. No existe solución definitiva a esta tensión, pero sí aproximaciones más o menos decentes. Un orden político que reconozca su propia falibilidad, que distribuya y limite el poder, que preserve espacios de disenso y crítica, que cultive sensibilidades éticas atentas al sufrimiento de los otros/otras, puede no eliminar la crueldad pero sí contenerla y minimizarla.

La tarea permanente es entonces doble. Por un lado, mantener vigilancia crítica contra las estructuras e ideologías que normalizan o justifican la crueldad; por otro, cultivar las disposiciones éticas y las instituciones políticas que protejan la dignidad humana. Esta no es una batalla que pueda ganarse de una vez y para siempre, sino un compromiso que cada generación debe renovar, consciente de que la tentación de la crueldad política permanece siempre latente, esperando las condiciones propicias para manifestarse nuevamente.

La filosofía política, en este sentido, no nos ofrece garantías sino advertencias. Recordatorios de lo que somos capaces de hacernos unxs a otrxs cuando las condiciones adecuadas se conjugan, y de nuestra responsabilidad compartida de impedir que esas condiciones se materialicen.